令和6年度10月末時点における参加学生数などの集計状況や、岐阜県インターンシップ推進協議会で実施した5つのアンケート調査についてご紹介します。

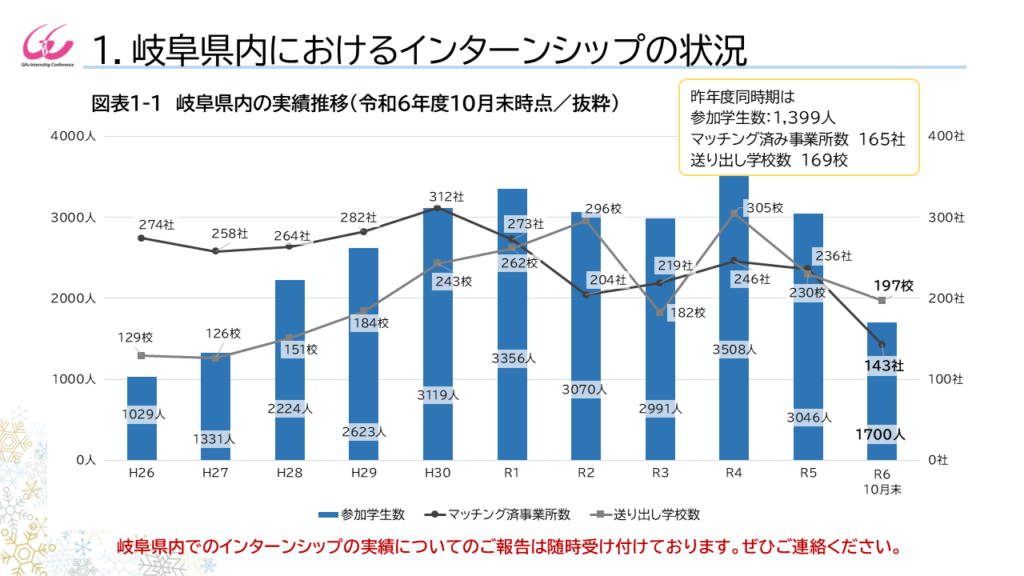

岐阜県内におけるインターンシップ(及び仕事体験)の状況(令和6年10月末時点)

令和6年度10月末時点 マッチング状況

参加学生数 …1,700人

受入済み事業所数 …143社

送り出し学校数 …197校

岐阜県インターンシップ推進協議会で集計している上記の実績は、全国の学校や、協議会に受入情報を登録していただいている受入事業所(企業・団体)から「マッチング報告書」にてインターンシップの状況をご報告いただき、それを突合せながら集計することで算出しています。 (5日間以上の“インターンシップ”はもちろんのこと、“仕事体験”などと称される1day、2daysなどの実習も企業研究の機会として捉え、集計対象としています)

※岐阜県内におけるインターンシップもしくは仕事体験についての実績は、年度ごとに集計しています。もし該当する実習の送り出しや受入がございましたら、ぜひ協議会までご連絡ください。(協議会webサイト「各種書類」ページにて「マッチング報告書」をダウンロードしていただけます)

5つの調査の概要

ここからは、令和6年度に岐阜県インターンシップ推進協議会で実施した5つの調査についてご紹介します。

(事務局でまとめた「調査報告」から抜粋して掲載します)

各種調査にご協力をいただいた皆様に感謝申し上げます。

| 実施時期 | 令和6年度に実施した調査の名称と概要 |

|---|---|

| 7月~ | ①〔学校〕令和6年度 岐阜県インターンシップ学校調査 対 象:会員学校、情報提供学校 計276件 回答数:113件 ※キャンパスごと、学部ごとでご回答いただいたケースも含めています。 |

| 7月~ | ②〔学生〕令和6年度 夏休みインターンシップに関する学生アンケート 対 象:調査協力に関するアンケートに回答があった33事業所 389人分(以上) 回答数:111件 |

| 8/23 | ③【緊急】台風への対応に関する聞き取り調査(県内の一部会員学校のみ) 対 象:県内の一部会員学校(電話にて聞き取り) 回答数:8校 |

| 9月~ | ④〔企業〕インターンシップと人材採用に関するアンケート 対 象:会員企業、協力員、登録事業所 414社・団体 回答数:195件 |

| 9月~ | ⑤〔学生〕インターンシップと就職活動に関する調査 対 象:調査協力に関するアンケートに回答があった22事業所 153人分(以上) +令和5年度の学生会員 649人分 計802人(以上) 回答数:40件 |

①令和6年度 岐阜県インターンシップ学校調査

当協議会の会員学校、全国の情報提供学校(大学・大学院、短大、高専、専門・専修学校)を対象として行っている調査です。

いつ、インターンシップを実施するべきか?

令和5年度からはインターンシップに関するルールが一部変更され、「大学3年生や大学院1年の学生が長期休暇に5日間以上参加する実習」(他にも細かな規定があります)をインターンシップと呼ぼうということになりました。そこで各学校における長期休暇期間について尋ねたところ、夏季休暇は8月中旬~9月上旬、冬季休暇は12月27日頃から1月5日頃、春季休暇は2月半ば頃から3月にかけて、という回答が多くなりました。

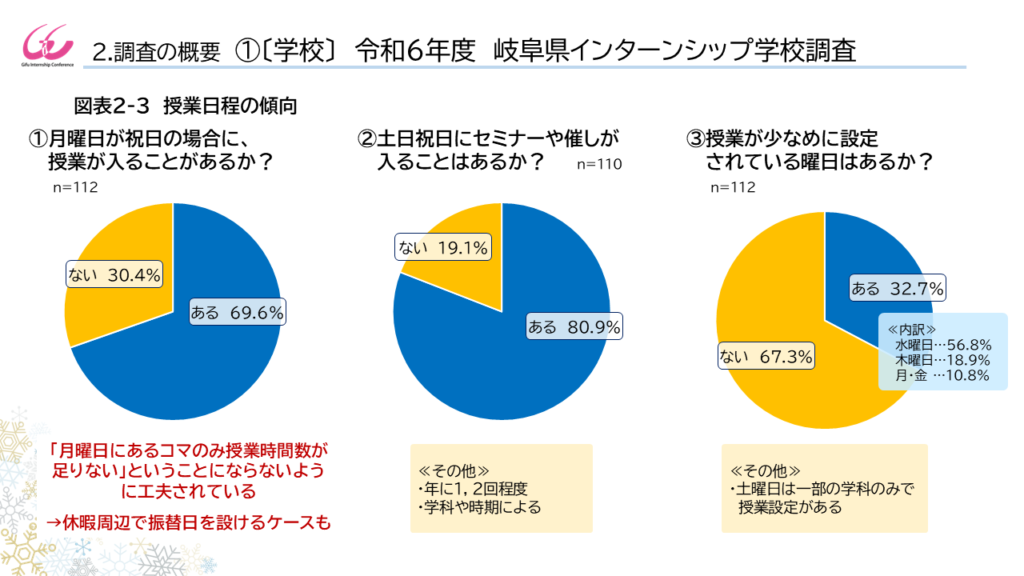

授業日程の傾向についても聞いたところ、「月曜日が祝日の場合に授業が入ることがあるか」という設問に対し、「ある」との回答は69.6%となりました。

また、「土日祝日にセミナーや催しが入ることがある」とする学校は80.9%、「長期休暇に集中講義等の授業が入ることがある」とする学校は85.5%となり、学生の皆さんはなかなか多忙な日々を送っていることが分かります。

さらに、「インターンシップへの参加が理由でも授業の公欠とはならない」とする学校も89.6%となりました。学生が本業である学業にしっかり励めるよう、インターンシップやオープン・カンパニーの開催にあたっては一定の配慮が必要です。

協議会から受入事業所の方へのお願い①

受入事業所がインターンシップやオープン・カンパニーで学生を受け入れる場合には、該当する期間・時間に授業がないことを確認していただくようお願いします。

※令和5年度からのルール変更については、文部科学省・厚生労働省・経済産業省による資料「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」等が参考になります。

インターンシップは学校で単位になる?

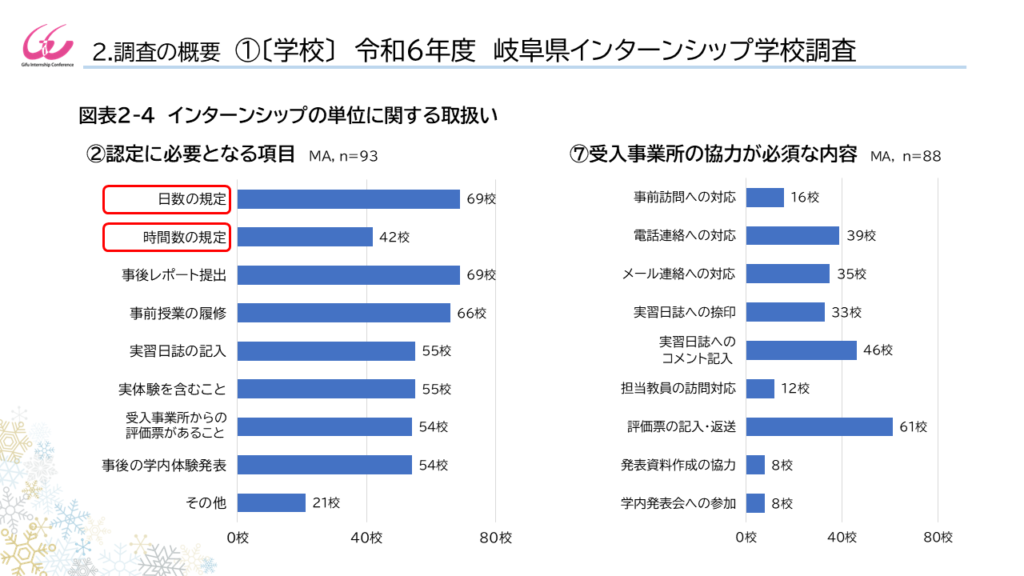

今回の調査では、8割以上の学校においてインターンシップについて単位を認定していることが分かりました。必修となっているケースは少ないものの、自由選択科目としている学校、学部が多いようです。その認定に際してどのような規定があるのかを尋ねたところ、「日数の規定」、「事後レポート提出」、「事前授業の履修」などの回答が多くなりました。

また、受入事業所側の協力が必須となる内容については「評価票の記入・返送」、「実習日誌へのコメント記入」が上位となりました。

協議会から受入事業所の方へのお願い②

令和5年度からのルール変更により、実習中の「フィードバック」が重視されるようになりました。学校からの評価票提出依頼の有無に限らず、実習に参加した学生が将来のキャリアへの考え方を広げられるよう、ぜひ指導担当者等からフィードバックをしていただきますようお願いします。

協議会から受入事業所の方へのお願い③

現在、インターンシップやオープン・カンパニーについては「学生の自由意思で参加するもの」と考える学校が増えています。従来の協定型の実習が維持されているケースを除き、「学校を通じて申し込む」、「学校側に選考をしてもらった後に応募」といった申込方法では、学生に不利益が生じることがあります。基本的に、受入側で直接申込を受け付け、選考・調整を行うようにしてください。

また、学生の安全、並びに受入側の安心のために、学生の保険加入状況についても確認しましょう。→協議会webサイト内「保険について」ページもご覧ください。

②令和6年度 夏休みインターンシップに関する学生アンケート

会員企業・協力員・登録事業所の皆さんにお願いし、実習に参加した学生さんにアンケート用紙や回答フォームのURL、またはQRコードを配付してもらって実施している調査です。

学生はインターンシップで何を得ているのか?

学生の皆さんがインターンシップに参加する理由は、「『働く』ことを体験するため(73.0%)」、「就職を希望している業界・職種を知るため(63.1%)」が上位に。

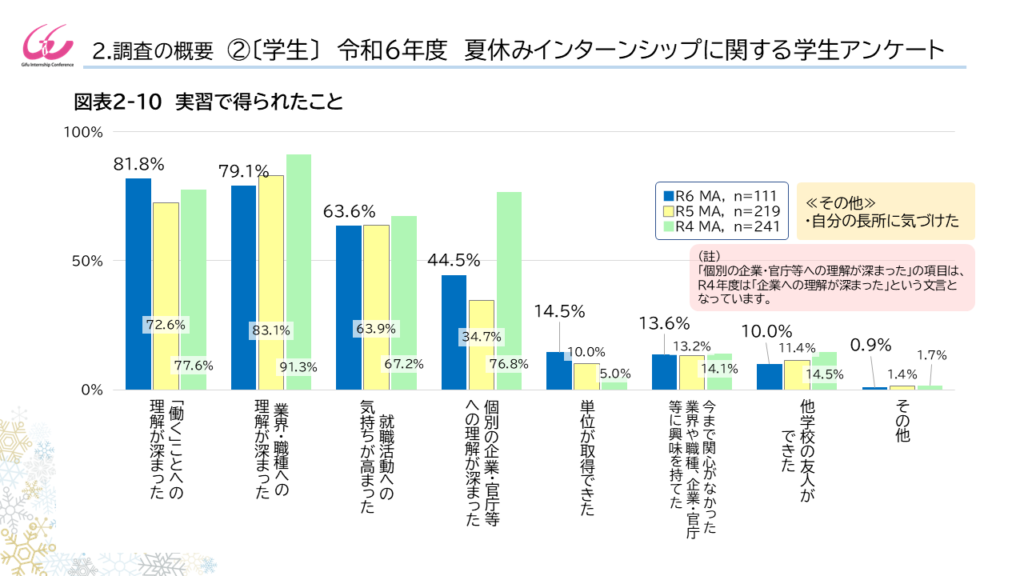

参加して得られたことについても同様に、「『働く』ことへの理解が深まった」が81.8%、「業界・職種への理解が深まった」が79.1%となりました。

また、昨年度の調査と同様に、就活に対するイメージとして「就活はもう始まっている」、「就活は大変そうだ」と感じる学生が多く、不安の払拭や就活へのモチベーションアップのために参加している様子が分かります。

学生が「学びがあった」と感じる体験内容は?

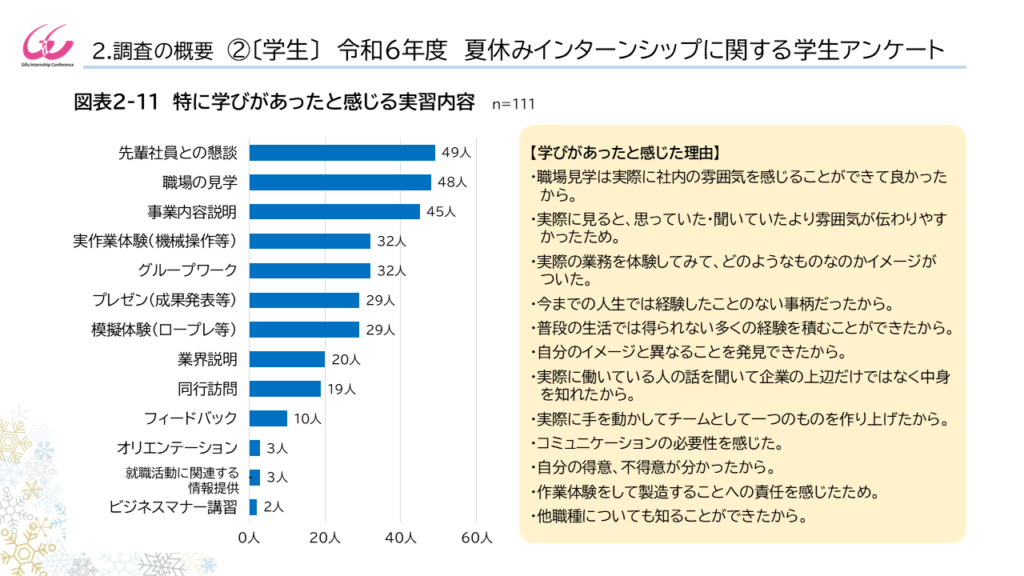

実習を終えて、特に学びがあったと感じる実習内容を選んでもらったところ、「先輩社員との懇談」、「職場の見学」、「事業内容説明」が上位となりました。

学生の皆さんには、学校生活を送っているだけでは分からない社会人の雰囲気、仕事の進め方、コミュニケーションの取り方などを幅広く学べる機会として、ぜひインターンシップを活用してもらいたいところです。

③【緊急調査】台風への対応に関する聞き取り調査(県内の一部会員学校のみ)

2024年8月に発生した台風10号の接近により、「インターンシップの実習予定日に台風が来襲する場合にはどうすると良いか」との受入事業所からの問合せがあったことから、県内の一部会員学校に対し、「どのように対応してほしいか」について聞き取りを行いました。その回答についてご紹介します。 (夏場の台風等だけでなく、その他自然災害、またインフルエンザ等感染症への対応についても同様となります)

- 学生の安全を第一にしていただきたい。

- 学校が台風時に取る対応に準じて対応してもらえるとありがたい(警報発令時は自宅待機など)

- 学生も不安だと思うので、早めに確実に連絡してあげてほしい。

- 単位に関わらない実習であれば、日数が減っても仕方ないとは考えている。

- 単位に関わる実習の場合は、可能であれば別日に振り替えてほしいが、

課題になるケースがあるとしてもやむなし、というところ。 - コロナの制約下では代替措置としてレポート提出やオンライン実習も可としていたが、

コロナ禍明け以後は対面実習のみを単位認定対象としていた。

しかし、災害予想により(令和6年度の夏季は)レポート提出、オンライン実習も対象に含める対応となった。

④インターンシップと人材採用に関するアンケート

当協議会の会員企業、協力員(県や市など)、受入登録のある事業所を対象として実施している調査です。

令和6年度の県内企業・団体の受入状況は

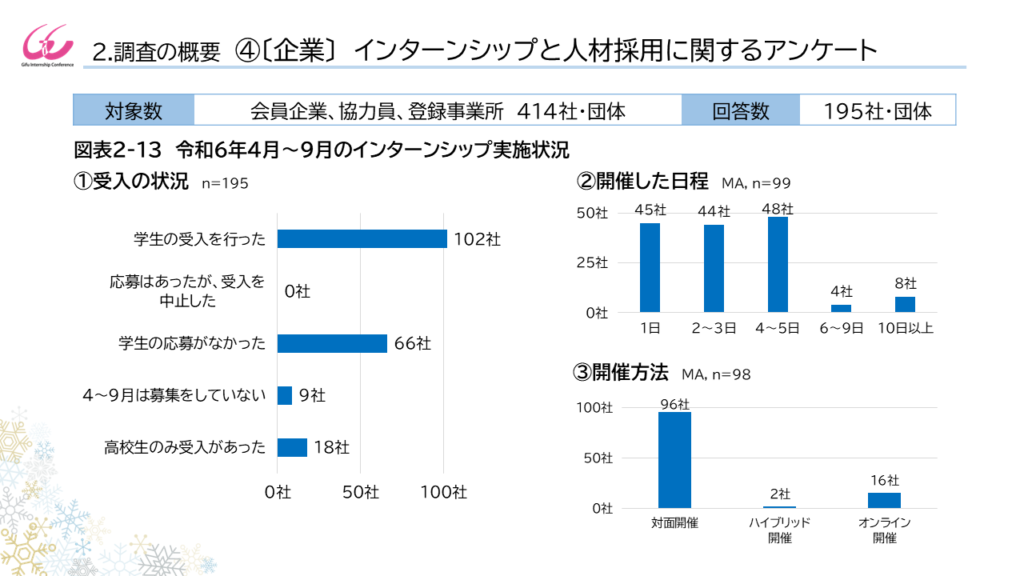

回答があった受入事業所のうち、52.3%が「学生の受入を行った」と回答しました。これは昨年度の調査とほぼ同水準となっています。

開催日程については「1日」、「2~3日」、「4~5日」が並んで多くなりました。一律に日程を決めて実施している事業所がある一方、学生の要望に合わせて計画する事業所、複数のプログラムから学生が選択できる事業所等があります。「6日以上」での実施はかなり少ないことも分かりました。

また開催方法については、回答があった受入事業所の中では圧倒的に「対面開催」が多いという結果となりました。

募集時にしていることは?

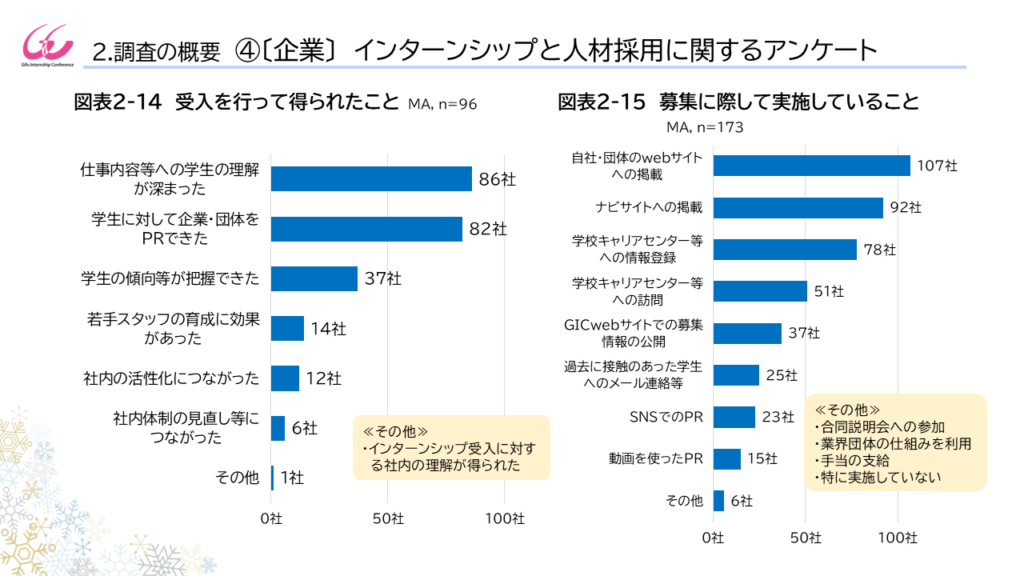

受入事業所が受入を行って得られたことについては、「仕事内容等への学生の理解が深まった(89.6%)」、「学生に対して企業・団体をPRできた(85.4%)」が上位ととなりました。

また、各事業所がインターンシップ学生を募集する際に実施していることについては、「自社・団体のwebサイトへの掲載(61.8%)」、「ナビサイトへの掲載(53.2%)」が上位となりました。

⑤インターンシップと就職活動に関する調査

会員企業・協力員・登録事業所の皆さんにお願いし、10月の内定式等の機会に、内定学生にアンケート用紙や回答フォームのURL、またはQRコードを配付してもらって実施している調査です。令和5年度に当協議会の学生会員としてご登録いただいていた学生さんにもメール等にて回答をお願いしました。

(この数年は回答数が少ないため、単純な比較はしづらい状況となっています)

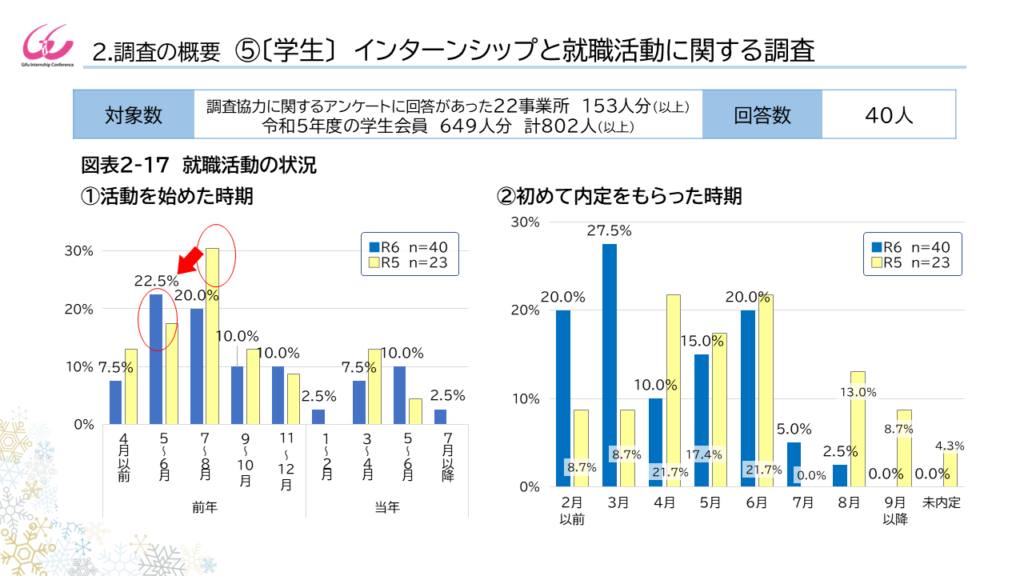

就活の早期化がさらに進んでいる?

「企業研究・自己分析などを含め就職活動またはその準備を始めた時期」を聞いたところ、令和5年度の調査では「前年の7~8月(=卒業年次の前年、四年制の場合は3年生の夏頃)」に開始したという回答が多かったのが、さらに早くなり、「前年の5~6月」という回答が多くなりました。インターンシップ先を探す時期とも合致しています。

「初めて内定をもらった時期」については、令和5年度にトップだった「4月」という回答よりも早まり、「3月」、次いで「2月」が多くなりました。就職活動を終了する時期についても、昨年度や一昨年度の調査よりも2~3ヵ月早めの「5月」、「6月」という回答が多くなりました。

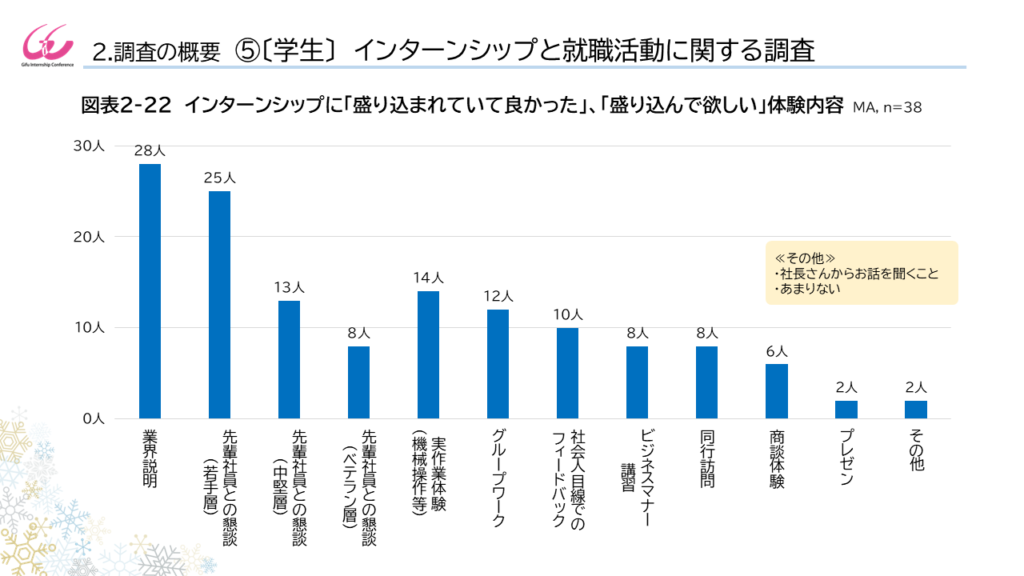

インターンシップに含まれていてほしい体験内容は?

今回の調査では、「就活を経験した今、“インターンシップに盛り込まれていて良かった”、あるいは“インターンシップに盛り込んで欲しい”と感じる体験項目」について聞いたところ、「業界説明」、「先輩社員との懇談(若手層)」が上位となりました。インターンシップやオープン・カンパニーは、学生のスキルアップの場であるのは確かながら、やはり第一は「希望の業界・職種を見極める」ためのものと考えられているようです。

令和6年度 調査のまとめ

「インターンシップ(職場体験)=キャリア教育の場」という大前提の再確認を

令和5年度からのインターンシップのルール変更により、インターンシップやオープン・カンパニーは、今やほとんど就職活動の一部となっています。そんな状況だからこそ、「インターンシップを採用に利用したい」と考える受入事業所の皆さんには、「インターンシップ=入社前のキャリア教育の場」であることを再確認していただき、単なる「学生の母集団獲得作戦」ではなく、「人材育成のための方策」として対応していただきたいと思います。

そのためには、人事担当者だけが参加するのではなく、実習時には現場の各部門も巻き込み、「未来の人材」である学生を歓迎するムードを作っていただきたいところです。

協議会としては、「岐阜県インターンシップ推進協議会に登録されている事業所なら安心して参加できる(あるいは学校側として送り出せる)」と選んでいただけるように、受入事業所に対して様々な呼びかけを行っていきたいと考えています。

インターンシップを「成長の機会」として活用してほしい

インターンシップやオープン・カンパニーについては、まずは学生が伸び伸びと挑戦できて、かつ不利にならない状況づくりが必須となります。「就活の一環」という側面がクローズアップされ過ぎては、学生が萎縮することにもなりかねません。ある程度就職・採用活動とは適度な距離感を保ちつつ、インターンシップ参加に伴う計画の立て方や、連絡の取り方、断り方なども含めた「社会人基礎力」を養える機会として、社会人の先輩たちが温かく見守る必要があります。

ただ一方で、受入の実施には事業所側にも大きな負担がかかります。しかしこれを“ただの負担”として厄介者扱いするのではなく、受入に対応する社員のスキルアップの機会、あるいはチームメンバーの連携を深めたり切磋琢磨を促したりする機会として、効果的に活用していただきたいと考えています。

「令和6年度 調査報告」全体版は、協議会の会員学校ならびに情報提供学校、協議会に各種ご登録をいただいている企業・団体にご案内しています。

情報提供を希望される学校関係の方、また受入情報の登録を希望される企業・団体の方は、協議会webサイトをご覧いただき、協議会までご連絡ください。

岐阜県インターンシップ推進協議会

〒500-8833 岐阜市神田町2-2 岐阜商工会議所3F

TEL 058-267-0930(9:30~16:30) FAX 058-267-0931

E-mail info@gifuken-internship.org

URL https://gifuken-internship.org/

本報告の内容を無断で転載することはお控えください。