1年の後期に受講した授業は、視覚障がいのある方をサポートする団体に対し、課題解決策を提案するもの。

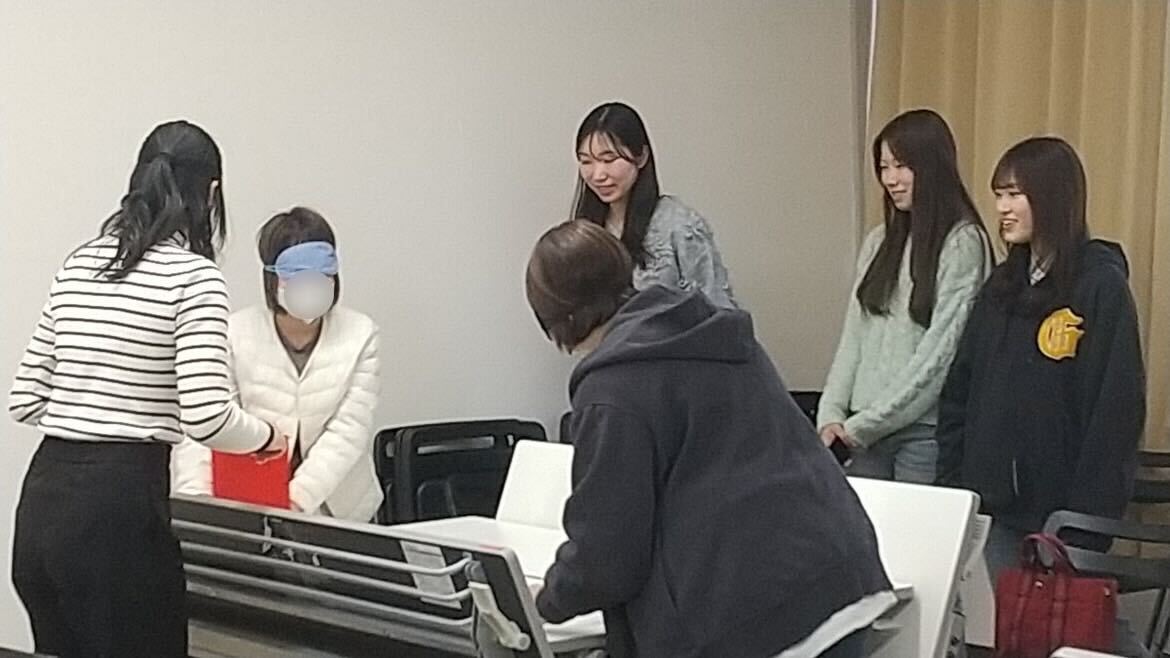

受講した学生5人が考え、提案したのは「子どものうちから楽しんで学んでもらうためのイベント」でした。

半年間、リーダーとして取り組んだ丸井さんにお話を聞きました。

授業を履修した学生さん

地域科学部 地域政策学科 2年(受講時は1年)

協力してくださった岐阜アソシアのスタッフさんとともに

(写真提供/丸井さん、白村先生)

【授業の概要】

岐阜大学の全学共通教育/教養科目

対象学年:1年生

対象となる学部:全学部

授業のミッション:岐阜県内の企業や自治体等から課題の提示を受けて、フィールドワークや文献調査、そしてインターネットでの情報収集を行いながら、グループでアイデアを出し合い、依頼者の前でプレゼンを行う。

受講学生数:5人

実習先:社会福祉法人 岐阜アソシア(視覚障害者生活情報センターぎふ)(岐阜市)

担当教員:白村 直也先生(岐阜大学 教育推進・学生支援機構 准教授)

「企業に関われるような授業を受けたい!」

1年生の前期に、企業を訪問して取材し、学生が企業情報等を冊子にまとめるという授業を受講していました。その授業も全学共通教育科目なのですが、実際に企業を訪問できるのはとても貴重だということ、それに学生同士で話し合いながらパンフレットという一つのものを作り上げるのがとても貴重な経験で、いろいろな学びがありました。何より楽しかったので、また後期にも、インターンシップというか、企業等に関わることのできる授業を受けたいと思い、履修しました。

大学に入ってすぐに、大学外の人と協力したり、さらに学外へ取材に出向いたりする、といった経験ができるのはすごいですよね。高校生からしたら、フィールドの違うところに来たな、という感じがしそうです。

ではこの授業では、自分なりに「こういうことを頑張れたら良いな」といった目標はありましたか?

前期の授業では「企業を訪問して冊子を作る」ということが目的でしたが、今回は「受入先から課題をもらって、それに対して学生としてどう取り組んでいくか」が一番の目的なので、前期よりも“受入先のことを第一に考える”、という部分が大切だなと感じていました。

何名が受講されたのですか?

僕を含めて5人です。学部は地域科学部が2人、教育学部が1人、工学部が1人、応用生物科学部が1人で、かなりバラバラでした。

では授業の流れについても教えてください。

まずは岐阜アソシアの山田さんが大学に来てくださって、レクチャーを受けるところから始まりました。

| 回/日程 | 授業の内容 |

|---|---|

| 1 | オリエンテーション |

| 2 | 岐阜アソシア 代表の山田さんからお話を聞く |

| 3~8 | 提案内容を考える→イベントの企画→協賛募集や準備・調整 |

| 10 | 岐阜アソシア訪問(中間報告) |

| 11~15+その後 | イベントの再考→イベントの準備・調整→teamsでの打合せ等 |

| 3月9日 | イベントを開催 |

そうですね、初めて知りました。これまで、日常生活の中では道端で白杖をついている方を見たことはあったのですが、直接お話しする機会はありませんでした。「視覚障がい」とひと口に言っても、全く見えない状態やロービジョン(視機能が著しく低い状態)など違いがあり、また目が見えなくなった経緯も人それぞれ違うこと、視覚障がいのある方が生活する上で支えとなるアイテムにもいろいろあることなどを教えてもらいました。

「障がい」と聞くと世間的には何となく暗い話として捉えられがちですが、ご自身も子供の頃に失明されたという山田さんからお話を聞く中で、その明るい雰囲気に大きくイメージが変わりました。

「楽しみながら学べるイベントをやってはどうだろう?」

具体的なミッションの提示はなかったのですが、視覚障がいの方が生活をする上で、生きやすくなるというのか、そういう方々のためになるようなことをしてほしい、という課題が出されました。

そこで学生同士でどんなことがあるのか話し合いをして、その結果、「小学生くらいの小さいうち、義務教育の頃から、多様性とか障がいについて学ぶのが良いんじゃないか」、「積極的に、楽しみながら学べるのが良いと思う」といった意見が出て、そこから「楽しみながら学べるイベントをやってはどうか」という話になりました。

イベントの開催日程、そこまでのスケジュール、対象となる人は小学生なのか中学生なのか、広報する相手はどこまでの範囲の人なのか、たとえば岐阜市内なのか県内全体なのか。盲学校の生徒さんは誘うのか、どんな人に協力してもらうのか。さらには会場には体験ブースを作ろうとか、そもそも会場はどこにするのかなど、いろいろなことを話し合いました。

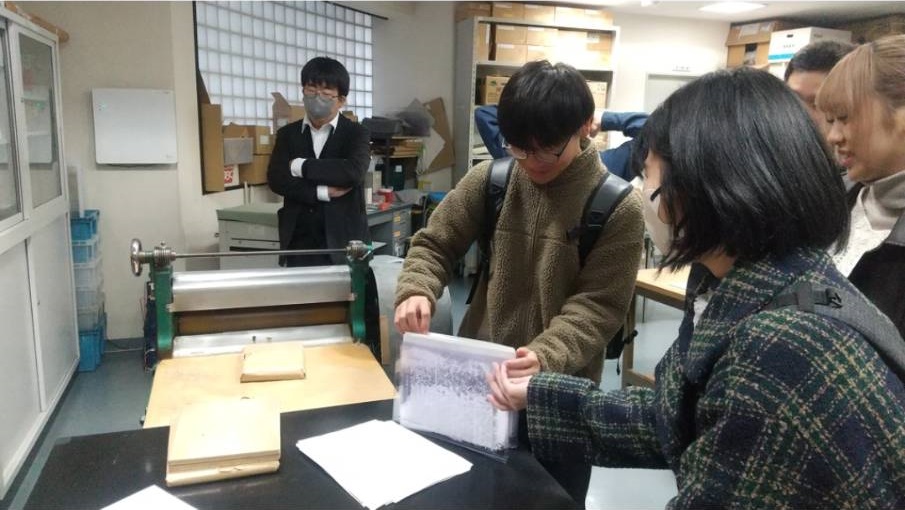

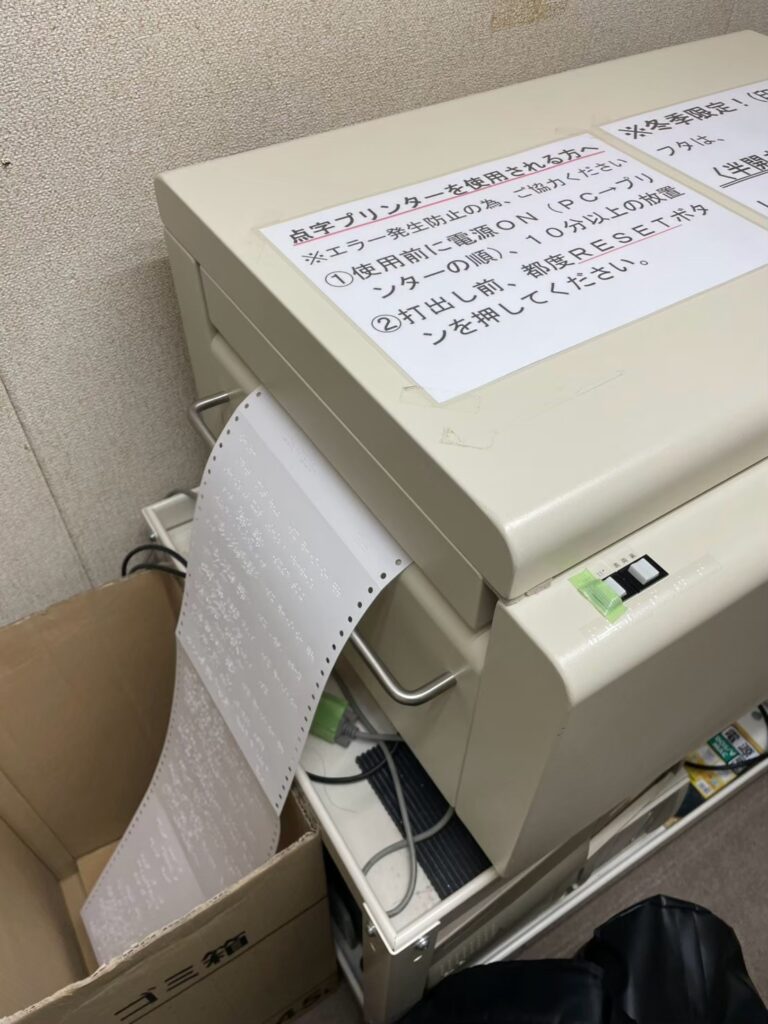

その他にも、岐阜アソシアさんの建物である「視覚障害者生活情報センターぎふ」へ学生と先生とで伺いました。点字図書館もある建物内を見学させてもらったり、実際に点字を作る機械を見せてもらったりしました。

開催したのは3月9日です。当初企画した1月の日程では準備が間に合わないことが分かり、延期することになったりもしました。会場は岐阜市民会館(現・ぎふしんフォーラム)の会議室を2つ借りることになりました。

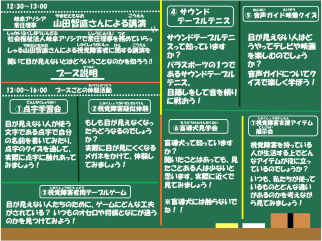

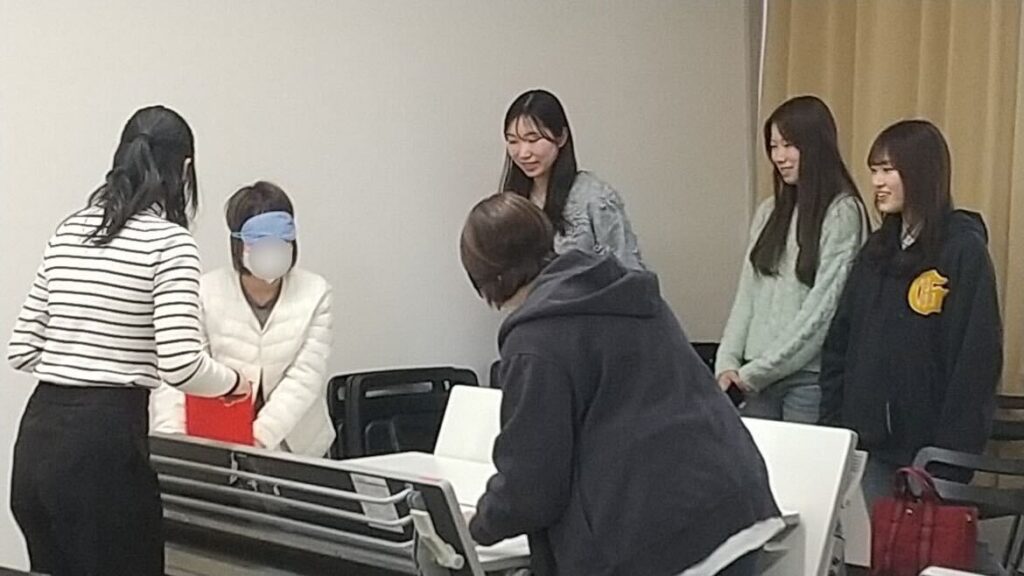

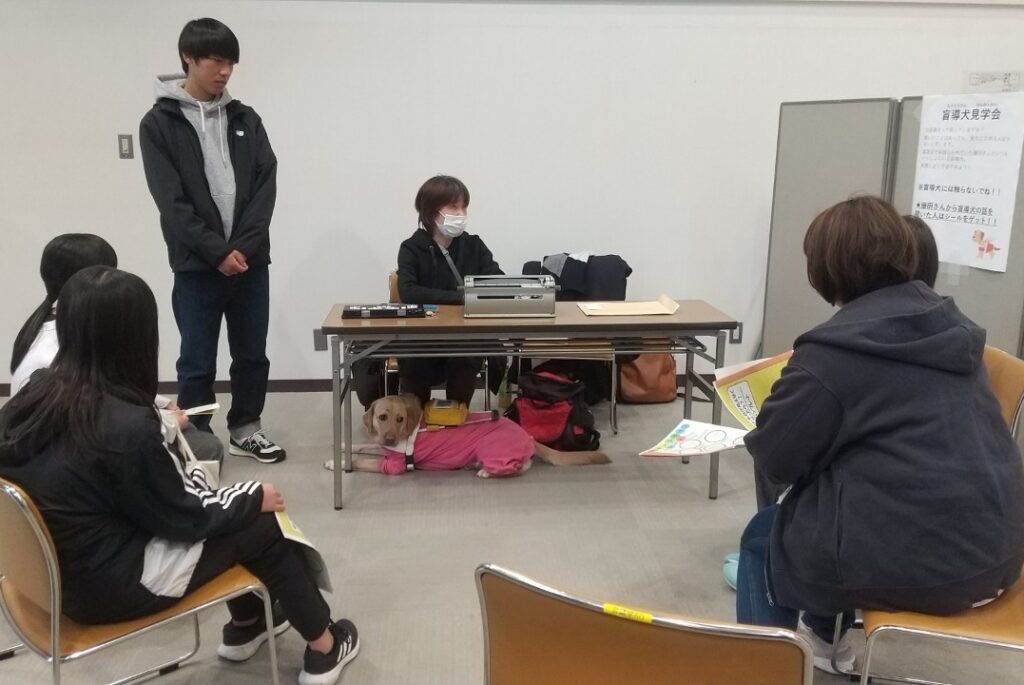

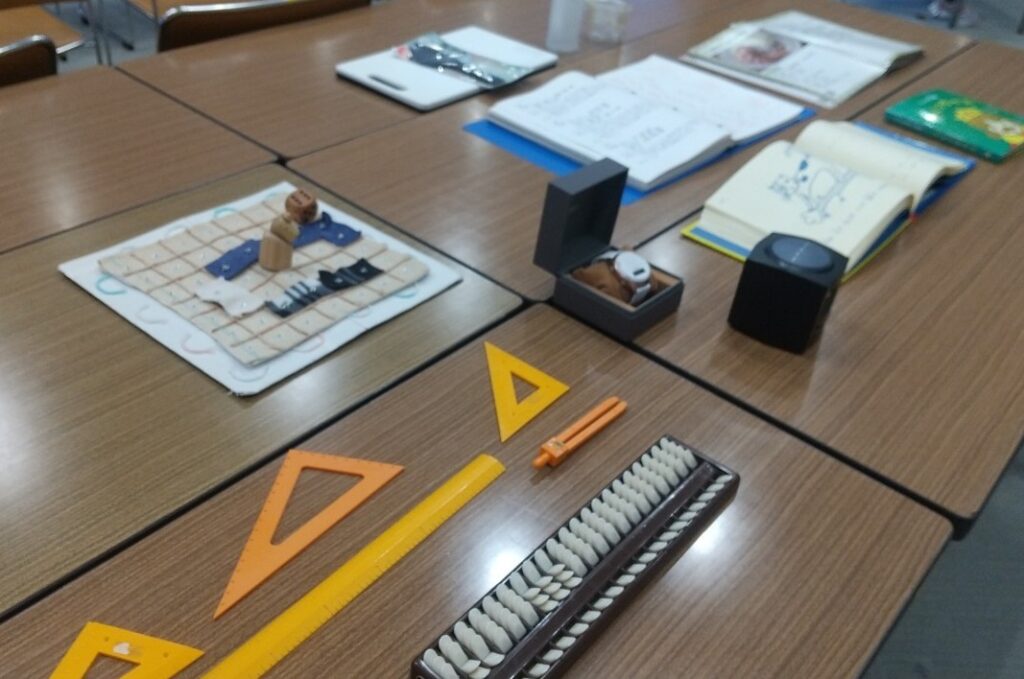

当日は最初に、講演会みたいな感じで少しお話を聞く時間を設けて、その後は7つのブースに分かれ、パラスポーツや点字、テーブルゲーム、目が見えにくい状態での読書や歩行といった様々な体験をしてもらいました。視覚障がいの方は映像作品だと見えないため、場面を描写する補助的な音声ガイドを付けた映像を見てもらって、クイズに答えるブースもありました。

子どもたちには各ブースでシールを集めてもらい、全部まわれた子には岐阜大学オリジナルのどら焼きと、企業からの協賛品を景品としてプレゼントしました。予約段階では30件くらいで、当日も20人以上の小学生と、そのご家族に来てもらうことができました。

読書をしてみる体験

白杖を使って歩いてみる体験

クイズに答えるブース

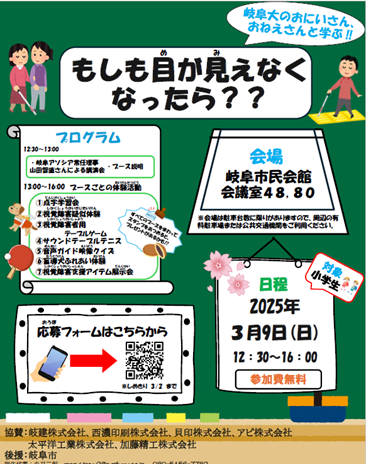

イベントに向けてチラシを作りました。担当した学生は初めてだと言っていましたが、分かりやすく作ってもらえて。タイトルは「岐阜大のおにいさん・おねえさんと学ぶ!! もしも目が見えなくなったら??」としました。ブースを回るためのシール台紙も合わせて作ってくれました。

当日使うものについては、岐阜アソシアさんからゴーグルなど視覚障がいの方を支援するアイテムを借りることができました。ちなみにゴーグルは歩行訓練士(視覚障害生活訓練等指導者)の資格を持った方でないと装着できないという決まりがあるそうで、当日もご協力いただくことになりました。

パラスポーツのブースは、学生の一人が知っていた「サウンドテーブルテニス」にしたのですが、専用のラケットやボールは高くて購入できません。そこで代わりに、ガチャガチャの丸いカプセルの中に鈴を入れたボールを用意し、ラケットは参加者にくじを引いてもらい、「しゃもじ」や「下敷き」、「定規」など、くじで出たものをラケット代わりにして楽しんでもらいました。

ネットを高めに張った卓球台を使い、木製のラケットで球を転がし合う競技。球には金属球が4つ入っていて、コロコロとなるのを察知して打ち合います。全盲や弱視などの区別なく、アイマスクをして行います。

9時くらいからですね。会議室なので、もともと設置されている机と椅子を片付けてブースを作らないといけなくて。それから、7つのブースを企画したのに受講学生は5人ですから、当日だけのボランティアを友達などにお願いしました。その人たちにはお昼くらいから集まってもらい、各ブースの内容を伝えました。

最後にアンケートに回答してもらいました。「どのブースが一番楽しかったですか?」とか「学びがありましたか」といった項目だったのですが、とても楽しかった、とても学びがあった、という声が9割くらいで、もともとの目的が達成されたなと嬉しかったです。

学生のほうは、各ブースで講師役を務めるのも積極的に楽しくできました。アソシアさんからも「大学生が子どもたちに笑顔で接しているのが印象的だった」、「ブースの導線や仕組みも上手にできているね」といった意見をいただけて、当日は大成功だったなと思っています。

(サウンドテーブルテニス)

※卓球台はテーブルで代用!

テーブルゲームを体験できるブース

(盲導犬はお仕事中のため、触るのはNG)

紹介するブース

授業のスケジュールとしては、「中間報告会」もあったんですよね。

はい。アソシアさんを訪問して、イベントの日時やブース内容について学生の意見を発表したところ、「時間が長すぎるね」とか「このブースはなくした方が良いかな」、「もう少し開放的な感じでやったら」などとコメントをいただき、そこからガラッと変わった感じです。各ブースの体験も、最初は講師をお願いするつもりだったのですが、「学生主体でぜひ」と言われ、そうすることになりました。

ちなみにもとの予定では「最終報告会」も予定されていましたが、今回はイベントがその代わりになったような感じです。そもそも、3月はもう後期の授業も終わっている時期で、2月の授業終了後はオンラインで打合せをしたりしていました。

「協賛金って、割と簡単に集まるんじゃ…?」

子どもたちに「楽しみながら学んでもらいたい」という部分は文句なくクリアできたということですが、自分の中で特に印象に残っているのはどんなことですか?

イベントを開くにあたって、施設を借りるにしてもお金が必要になってきます。でも大学からはあまりお金が出ないということで、企業に出向いて協賛をお願いすることになりました。

一応、僕が協賛企業をあたる担当ということになり、最終的には合計50社くらいにメール送付など何らかの依頼をさせていただきました。実際に協賛してくださったのは6社です。金額は全部で9万円ですが、お金以外でも自社製品を参加者のために提供してくださったり、宣伝用のチラシを印刷してくださったりしたケースもあり、価値としてはそれ以上となりました。本当にありがたかったです。

貝印㈱からは参加者へのプレゼントも

「どんな企業からお金を集めると良いんだろう?」という話になった時には、障がい者雇用に積極的に取り組んでいるところや、障がい者の支援につながる事業を行っているところにターゲットを絞ると良いのではということになりました。その他にも、岐阜大学とつながりが深いところ、という意見も出ました。

実のところ、最初は「割と簡単に集まるのかな?」とナメていた部分もあって。でもいざやろうとしたら、そう簡単ではなかったです。最初にお電話をした企業から1週間後にお断りの連絡をいただいて、そこで「あ、無理なんだ…」と感じて、とにかく依頼メールをたくさん送る方針に切り替えました。ですがメールを送るにもビジネスメールの書き方が分からないし、たくさん調べて定型を作ってメールを送ってみたところ、返信が全く来ないところも結構あって。訪問につながっても、対応が高圧的なところもありました。

ただ、何社かとメールでやり取りをする中で、ビジネスメール特有の「お世話になっております」という単語をはじめとして、「cc」の付け方や、定型文だけのカタい文章ではなく、個人的な想いというか人間味のある言葉を入れると、より良いメールになることなどを学ぶことができました。後半になるにつれて、返信がもらえるようになったり、「協賛したいです」と言ってもらえる確率も高まってきたので、少しは成長できたのかなと思うのですが。

広報については、「このイベントは公共性を高める必要があるだろう」という考えもあって、岐阜市役所に後援を申請しました。また、小学校に配付するには教育委員会にも許可をもらう必要があるだろうということで、チラシを事前に確認してもらいました。

イベントのターゲットは会場に近い小学校、中でも4~6年生の高学年。市役所の力もお借りして、全員にチラシを配付してもらったほか、市内の他の小学校には1校に10枚ずつ配付しました。自分たちで小学校に出向いて、「教育委員会からも許可をいただいています」と手渡したりもしました。市役所と会場である市民会館にも置いていただいて。協賛してくださった印刷会社に刷っていただいた1,650枚を配り切りました。

今は「学生だから」という理由で優遇されている部分が多々あると思うのですが、そうじゃないケースもあります。例えば、協賛を募るには“企業の方にとって利益になる”部分がないといけないわけで、改めて相手の立場に立って物事を考える大切さを感じました。訪問やメールのビジネスマナーについても、社会に出る前から実践を経験できたのはすごく良かったです。もちろん、各ブースで担当した内容をはじめとして、視覚障がいを取り巻く様々な物事を知ることができたのも良かったです。

それから、これは反省なんですが、リーダーとしてイベント準備を進めていく中で、協力・分担といった部分が少し乏しかったかなとも感じています。どうしても人に頼むと、時間がかかってしまったり、自分の思う方向とは違ってしまったりもします。それで焦ったり、イライラしてしまうこともあって。どうしても一人で進めてしまう部分が結構あったので、そこは良くなかったな…と思っていて。

もっと心に余裕を持って、仕事を分担して、もう少し楽しくできたら良かったなとは思います。他の学生もこの授業だけじゃないし、それぞれに事情もあると思います。そこをもう少し汲んで、頼りにし合うことができたら良かったなと思います。

周りを見ることが一番大事だなと感じていて、意見を言いやすい人間にならないといけないなと思っています。相手の立場に立ってこまめに様子を見る必要があるのかな、と。

2年生になった今年は、地域協学センターで、生活インフラ系の企業と連携して進める授業を履修しています。学生3人で取り組んでいて、やっぱりそこでもリーダーをやっているのですが、様子を見て引きすぎてしまうと「え、リーダーなのに?」と思われそうで、なかなか難しいです。

やっぱりインターンシップは大事なんだなと思いますよね。学生時代に力を入れたことを「ガクチカ」と呼んだりしますが、大学生って幅広くて、何かを一生懸命やっている人もいれば、何にもしていない人もいる。でも何もしていないのはもったいないと思うので…今はまだ資格の勉強や企業研究などはあまりしていないですが、これから大事になっていくのかなと思っています。

一番は、みんなと話し合い、協力し合いながら楽しく、上の人とも下の人とも頼り頼られながら仕事ができればということですね。そうする中で新しい価値とか商品、サービスを作っていければ良いなと。

きっと貴重な経験になると思います。受動的に授業を受けるのではなくて、積極的に授業を受けて、より学びを深めてほしいなと思います。

僕は逆に、座学ばかりの授業よりも、こういう授業のほうが楽しいなと思って取り組んでいます。

ぜひ残りの大学生活も、前のめりにいろいろ挑戦していってください!

白村先生からのコメント

インターンシップや今回のようなプロジェクト型の授業を見ていて思うのは、失敗できるのも、そこから何かを学ぶのも、学生の特権だなということです。ですから、あまり手を出し過ぎず、極力好きなようにやってもらっています。それが今回はイベントという形で、大きな学びにつながって良かったなと思っています。

多大なご協力をいただいた社会福祉法人 岐阜アソシアの皆さん、イベントに関わってくださった皆さん、本当にありがとうございました。

*丸井さんたち受講生がまとめた授業の報告書はこちらからご覧いただけます(PDFにて公開しています)

https://gifuken-internship.org/share/?2024-GifuUPIS

*この授業については、岐阜大学の広報誌「岐大のいぶき vol.50」(p18~19)でも紹介されています。ぜひこちらもご覧ください!

☞広報誌「岐大のいぶき」 | 大学案内 | 岐阜大学